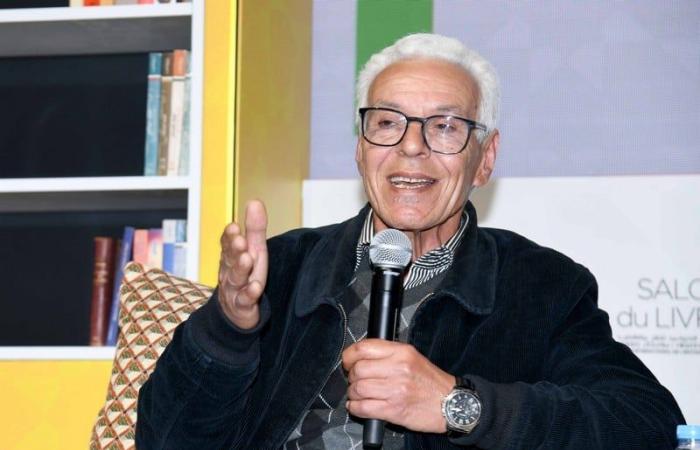

قال الأكاديمي والمترجم فريد الزاهي إن راهنية المفكر وعالم الاجتماع الراحل عبد الكبير الخطيبي “تكمن في أننا لم نقرأه بعد كاملاً”، مضيفا أن “قراءه العرب (أي دارسيه) يطالعون ترجماته، ويصعب كثيرًا قراءة نصوصه في لغتها، ولذلك هي في الحقيقة اختبار لقدرات المترجم العربي. ومن يدّعي بأنه يتقن الفرنسية ويتفنن في الترجمة يمكن تقديم متون الراحل له ليعيش الاختبار والمحنة معًا”.

وأشار الزاهي خلال ندوة حول “إعادة قراءة الخطيبي في كلية عوالمه”، نُظِّمت أمس الأحد ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، إلى أن “الرجل كان يؤسّس لجماليات عربية لم نفكّر فيها نحن المتفلسفة أو نقّاد الفن”، مبرزًا أن “كتابه عن الخط العربي باهر؛ قدرته على التأويل وامتلاك موضوع الخط في علاقة بميتافيزيقا شخصية يجعلان قراء الكتاب يحبون خطًا لا يهتمون به كثيرًا”.

وأضاف الأكاديمي، الذي عنون آخر إصداراته بـ”عبد الكبير الخطيبي.. الكتابة والوجود والاختلاف”، أن الراحل “كان يرى الفن في كل شيء”، وحطّم “الحاجز بين الفن العالِم والفن الشعبي، أو المتوارث بين الماضي والحاضر”، لافتا إلى أن “كتابته متعددة عن مواضيع شتى: كتابات حكائية وشعرية، وفي السوسيولوجيا، واليومي، والسجال الفلسفي والسياسي والفكري، إلخ”.

وقال الباحث، الذي أدار المعهد الجامعي للبحث العلمي الذي سبق للخطيبي إدارته، إن “هذا التعدد يجعل صورته محيّرة، وبلّورية ذات واجهات متعددة، جعلت المهتمين الفرنكفونيين المغاربة به يقفون عند حدود الرواية والشعر، فيما ظلّت عوالمه الأخرى، السوسيولوجية في بداياته، والفكرية السجالية في السبعينيات والثمانينيات، في التبادل الفكري، تقريبًا مغيبة”.

من الناحية التاريخية، سجّل الأكاديمي ذاته أن “اهتمام مجموعة من الكتّاب والمفكرين بكتاباته، كمحمد برادة وأدونيس وعبد السلام بنعبد العالي ومحمد نور الدين أفاية وموليم العروسي وفريد الزاهي، سواء من خلال ترجمته أو دراسته، يلاحظون أنه حين ينتقل من لغة إلى أخرى، أو حين ينتقل الذين يحاورونه من لغة إلى أخرى، يحدث شعور بنوع من الخلخلة”.

وتابع قائلا: “هذا الأمر يجعلني أطرح سؤالاً: كم عدد الكتب التي أُلِّفت حوله بلغة الضاد؟ نجد أنها قليلة جدًّا، وعبارة عن مقالات وفصول في كتب أو بعض الأطروحات”. ثم تساءل: “هل نقرأ الخطيبي اليوم بالمنطق الذي أرادته هذه الكتابات؟ والحال أن هذا التعدد يطرح علينا مفهوم “القراءة” قبل “إعادة القراءة”؛ بمعنى كيف نقرأ الخطيبي في كلية عوالمه، في تعدد تخصصاته واهتماماته وشطحاته؟ حين نقول “إعادة القراءة” فإننا نطرح ضمنيًا مسألة القراءة قبل إعادتها. الثانية تقتضي طرح السؤال حول قراءتنا للخطيبي”.

وأضاف المتحدث نفسه، الذي كان يناقش الموضوع إلى جانب الأكاديمي محمد نور الدين أفاية، “حين نقرأه في عوالمه الكلّية كيف سنراجع علاقته بالعروي مثلًا، التي كانت سجالية ومجحفة؟ أو علاقته بجاك بيرك، التي كانت ذات طبيعة من هذا النوع أيضًا. وكيف سنقرأ، مثلًا، مجموعة من القضايا التي طرحها، من قبيل مسألة المغرب العربي، وتشبثه بوهم كبير سيعود إليه، هو نفسه، لاحقًا ليعيد قراءته. كيف يمكن التوفيق بين مفهوم المغرب المتعدد ومفهوم الحضارة الوطنية والحضارة المغربية؟”.

وأبرز أن “خطورة الراحل على من كتبوا عنه أنهم ظلّوا يستعيدون لغته، ويستلفون مفاهيمه، ويتقمّصون تحاليله، إلى درجة أنهم يتناسون معها أنه مجرد مُجترح للمسارات، ومثير ونبّاش في مجموعة من القضايا التي يقدّم رأيه بصددها”، لافتا إلى أن قيامه بهذا الأمر “في كثير من الأحيان يتم باختزال يجعلك تحسّ أنك لست مرتويًا، وما زلتَ عطشانًا إلى هذا الضرب من التحليل”.

وخلص المترجم إلى أنه “حينما ترافق أو تسعى إلى مرافقة مؤلف بهذا الزخم والتعقّد، وفي الآن نفسه بتجربة فكرية وفلسفية وأدبية ولغوية مميزة، لا يمكن إلا أن تترك الباب مفتوحًا، لك أولًا، ككاتب، ولفكره في علاقتك به. ومن ناحية أخرى، للقارئ الذي سيكون مرافقًا لعملية مرافقة أصلية”.