اقرأ في هذا المقال

- الاعتماد الزائد على مخزونات تقليدية دون ضخ استثمارات توسعية في الحقول الجديدة أدّى إلى أولى بوادر الاختلال

- في 2017، شكل دخول حقل ظُهر نقطة تحول مرحلية، فقد أعاد لمصر فائضًا طاقيًا مؤقتًا

- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة تقارب 30% خلال 3 سنوات فقط

- ينبغي أن نتعامل مع حقل ظهر باعتباره مؤشر عملي على حاجة المنظومة الطاقية إلى مراجعة جادة لخطط الإنتاج

- السيناريو المصري لا يُعد استثناءً، بل يعكس نمطًا شائعًا في عدد من الدول النامية التي تمتلك احتياطيات طاقية معتبرة

منذ بداية العقد الحالي، يواجه قطاع الطاقة في مصر ضغوطًا متزايدة نتيجة تآكل القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي والنفط، وتزايد الاعتماد على الواردات لتأمين الاحتياجات الأساسية، لا سيما في فترات الذروة الصيفية.

ومع تكرار أزمة انقطاعات الكهرباء خلال عامَي 2023 و2024، أصبح واضحًا أن جوهر المشكلة لا يكمن في قدرات التوليد الكهربائي، وإنما في ضعف إدارة الإمدادات الأولية من الوقود، وتحديدًا الغاز الطبيعي الذي يشكّل العمود الفقري لمنظومة الطاقة في البلاد.

الأزمة الراهنة ليست جديدة، بل هي جزء من نمط تاريخي يتكرّر منذ عقود، يتمثّل في دورات غير متوازنة من الاستكشاف والتصدير والتراجع، ما يكشف عن غياب إستراتيجية تنموية متكاملة لإدارة موارد الطاقة.

أزمة بنيوية متكررة في إدارة موارد الغاز والنفط

في التسعينيات، شهدت مصر نموًا سريعًا في الطلب على الغاز والبترول، مدفوعًا بالتوسع الصناعي والعمراني، إلا أن برامج التنمية لم تواكب هذا النمو.

واكتُشفت عدة حقول، لكنها لم تُنمَّ بالسرعة الكافية، وظل الاعتماد على الحقول الناضجة مستمرًا، مثل أبوماضي في دلتا النيل، وبلاعيم ومرجان في خليج السويس، وحقول مثل علم الشاويش وياسمين في الصحراء الغربية.

هذا الاعتماد الزائد على مخزونات تقليدية دون ضخ استثمارات توسعية في الحقول الجديدة أدّى إلى أولى بوادر الاختلال الهيكلي؛ إذ بدأ الإنتاج يتباطأ تدريجيًا مقابل استمرار النمو في الاستهلاك المحلي.

مع مطلع الألفينات، وقّعت الدولة اتفاقيات تصدير طويلة الأجل للغاز، أبرزها خطوط التصدير إلى الأردن وإسرائيل وأوروبا، ورغم ما وفّرته هذه الصادرات من عملة صعبة، فإنها حدثت في ظل غياب قدرة إنتاجية مؤمّنة للسوق المحلية، ما أسّس لاختلال مستدام ظهرت آثاره لاحقًا.

ما بين 2008 و2014، تراجع إنتاج الحقول الناضجة دون دخول استثمارات جديدة فعّالة، في حين ازدادت الاحتياجات الداخلية، خاصة من المصانع ومحطات الكهرباء. وقد عمّق من الأزمة تأخر مشروعات التنمية بعد 2011، بسبب اضطرابات السيولة والاستقرار السيادي، ما أدى إلى أولى موجات العجز الحاد في إمدادات الغاز للمستهلكين المحليين.

في 2017، شكّل دخول حقل ظُهر نقطة تحول مرحلية، فقد أعاد إلى مصر فائضًا طاقيًا مؤقتًا وقلّص من واردات الغاز المسال، لكن سرعان ما بدأ منحنى الإنتاج في الانحدار الطبيعي بحلول 2021، دون أن تقابل ذلك جهود ناجعة لتسريع تنمية الحقول الأخرى المكتشفة منذ سنوات مثل "نرجس" و"شمال الإسكندرية"، ما أعاد الدولة إلى دوامة العجز في 2024.

الانحدار في الإنتاج والعودة إلى الاستيراد

وفق بيانات رسمية، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 30% خلال 3 سنوات، من 70.4 مليار متر مكعب في 2021 إلى 49.4 مليار متر مكعب في 2024.

وقد استُؤنفت واردات الغاز الطبيعي المسال في أبريل/نيسان 2024، كما ارتفعت واردات الغاز من إسرائيل، لتغطية نحو 16% من إجمالي الطلب المحلي.

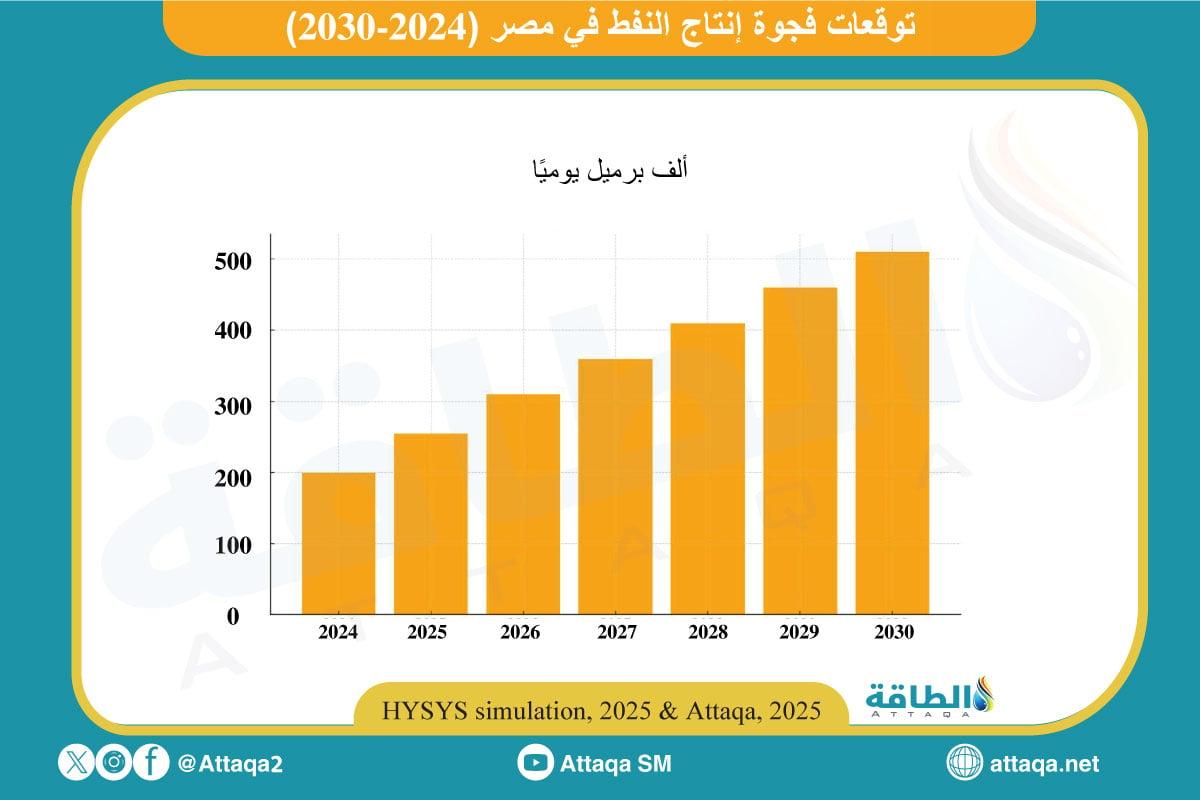

وتُظهر التقديرات المستقبلية أن فجوة الإمداد النفطي في مصر، الفرق بين الاستهلاك المحلي والإنتاج؛ مرشحة للتفاقم، إذ يُتوقع أن ترتفع من نحو 200 ألف برميل يوميًا في 2024 لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.

هذا المسار التصاعدي في الاعتماد على الخارج يُنذر بتحول هيكلي في معادلة الطاقة المصرية إذا لم يُتدارك بسياسات إنتاجية جذرية.

ويوضح الرسم البياني التالي، بناءً على نموذج محاكاة (HYSYS)، تقديرات فجوة إنتاج النفط في مصر حتى عام 2030:

مفارقة قطاع الكهرباء.. الإنجاز الهيكلي والخلل الإمدادي

على عكس قطاع الطاقة الأوسع، لا تعاني منظومة الكهرباء في مصر من اختلالات هيكلية في جانب البنية أو القدرات الإنتاجية، بل حققت إنجازات نوعية على مرحلتَيْن.

المرحلة الأولى:

شهدت طفرة غير مسبوقة في قدرات التوليد، بإضافة ما يزيد على 25 غيغاواط خلال مدة وجيزة تحت قيادة الوزير السابق محمد شاكر، مدفوعة بمشروعات كبرى، أبرزها محطات سيمنس.

المرحلة الثانية:

تولّت فيها وزارة الكهرباء بقيادة الوزير الحالي محمود عصمت تحسين كفاءة التشغيل، وخفض الفاقد، وتعزيز المرونة التشغيلية.

ورغم هذا التقدم، بدأت هذه الإنجازات تتعرّض للتآكل، فخلال العام الماضي (2024)، ورغم انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 6.2% نتيجة تحسين الكفاءة، فإن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا حادًا، مما أعاد الضغوط على استقرار الإمدادات.

هذا الواقع يُظهر أن التحدي الرئيس لا يكمن في القدرات الكهربائية أو البنية التحتية، بل في ضعف تأمين الوقود اللازم للتشغيل، ما يجعل جوهر الأزمة هو إدارة موارد طاقية بالدرجة الأولى، لا مجرد أزمة كهرباء.

فجوة التنفيذ والتخطيط قصيرة الأجل

على الرغم من التصريحات الرسمية التي أشارت في يناير/كانون الثاني 2025 إلى قرب بدء الإنتاج من بعض الحقول، فإن الواقع التشغيلي في مايو/أيار لا يُظهر دخول أي إنتاج فعلي جديد.. الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع التنفيذي تعكس خللاً في التخطيط الاستباقي وآليات التنفيذ والرقابة، وتزيد من هشاشة ثقة السوق.

وقد شكّل دخول حقل ظهر في 2017 نقطة تحول مهمة في موازنة الطاقة في مصر، حيث أعاد إلى البلاد فائضًا مرحليًا، وقلّص بصورة ملحوظة من واردات الغاز المسال، ما عزّز ثقة الدولة بمكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة.

غير أن ما تلا ذلك من انحدار تدريجي في إنتاج الحقل بدءًا من 2021، أعاد تسليط الضوء على درجة الحساسية السياسية والمؤسسية المفرطة تجاه أي مؤشرات تراجع تخص "ظُهر"، رغم أنه في جوهره مورد طبيعي خاضع لقوانين الانحدار الإنتاجي الطبيعي مثل غيره من الحقول حول العالم.

المشكلة لا تكمن في الانحدار نفسه، فهو متوقع فنّيًا، وإنما في ضعف استجابة السياسات والمؤسسات لمتغيراته، وتردّدها في الاعتراف العلني بتراجع العوائد، ما أدى إلى غياب التحرك الاستباقي لتعويض النقص عبر تسريع تنمية الحقول الأخرى.

الخطأ ليس عيبًا، لكن تجاهله أو تكراره هو ما يُنتج أزمات متراكمة.

الأزمة الحالية تُحتّم علينا أن نتعامل مع "ظُهر" لا بصفته مصدر فخر رمزيًا فقط، بل بصفته مؤشرًا عمليًا على حاجة المنظومة الطاقية إلى مراجعة جادة لخطط الإنتاج، وتنويع مصادر الإمداد، وشفافية مؤسسية أكبر تُتيح للسياسات أن تكون واقعية لا دعائية.

نماذج مقارنة دولية.. أزمات شبيهة وسيناريوهات متكررة

السيناريو المصري لا يُعد استثناءً، بل يعكس نمطًا شائعًا في عدد من الدول النامية التي تمتلك احتياطيات طاقية معتبرة، لكنها تعاني من اختلال في إدارة سلسلة القيمة الممتدة من الاكتشاف إلى التشغيل.

وتُظهر تجارب نيجيريا، وباكستان، وجنوب أفريقيا أوجه تشابه هيكلية مع الحالة المصرية، على النحو الآتي:

نيجيريا: رغم امتلاكها احتياطيات غاز مؤكدة تتجاوز 200 تريليون قدم مكعبة، فإن متوسط الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 45% فقط من قدراتها المقدّرة خلال الفترة من 2015 إلى 2022.

ويرجع ذلك إلى ضعف البنية التحتية، وتأخّر مشروعات التنمية، وخلافات التعاقد مع الشركات الدولية. كما واجهت البلاد عجزًا كهربائيًا مزمنًا تجاوز 4 آلاف ميغاواط يوميًا رغم فائض مواردها الطبيعية.

باكستان: وقّعت عقود استيراد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال دون ضمان تطوير محلي كافٍ. بحلول عام 2023، بلغت فجوة الإمداد الغازي نحو 20% من إجمالي الطلب المحلي، وارتفعت وارداتها بنسبة 74% بين 2018 و2023 نتيجة تأخر مشروعات حيوية مثل حقل "كيتارو" البحري.

جنوب أفريقيا: رغم الاكتشافات البحرية جنوب حوض الأطلسي، فإن غياب التنسيق بين مؤسسات الطاقة، وعدم كفاءة التراخيص، تسبّب في تأخير تنمية حقول مثل "برولبادا" و"لوكا"، مما أدى إلى استمرار أزمة انقطاعات الكهرباء التي تجاوزت 250 يومًا في 2023، وسط عجز في الإنتاج بلغ في بعض الأيام 6 آلاف ميغاواط، وفق بيانات مرفق الكهرباء الحكومي "إسكوم Eskom".

تُظهر هذه الحالات أن الاحتياطي وحده لا يكفي لضمان أمن الطاقة، بل لا بد من منظومة مؤسسية متكاملة تضمن ربط الاكتشافات ببنية تشغيل متطورة، وتُحفّز الشركات على الالتزام، مع رقابة صارمة على الأداء، وتحديث تقديرات الاحتياج والإمداد بصفة دورية.

خريطة طريق للإصلاح المؤسسي

لمواجهة الأزمة الطاقية بصفة جذرية، تبرز الحاجة إلى إصلاح مؤسسي شامل يُعيد ضبط المنظومة على أسس كفاءة واستدامة، من خلال المحاور الآتية:

- تسريع تنمية الحقول المكتشفة ضمن جداول زمنية ملزمة وربطها بالبنية التحتية، مع إخضاعها لرقابة برلمانية دورية.

- مراجعة نماذج تقاسم العائد مع الشركاء الأجانب، لتفعيل آلية "Use it or lose it" وتحفيز الالتزام الإنتاجي.

- تبني نموذج تشغيل مرن قائم على سيناريوهات ديناميكية محدثة ربع سنويًا.

- تشكيل مجلس وطني للطاقة يضم الوزارات السيادية وهيئات البترول والكهرباء والبنك المركزي، لتوحيد القرار.

- تقديم تقارير برلمانية شفافة حول الإنتاج وخطط الطوارئ.

كما يستدعي الأمر توجيه التمويل العام والدولي نحو الحقول ذات الجاهزية المرتفعة، وتوسيع الاستثمار في البنية الناقلة والإسالة، مع تفعيل خطة طوارئ وطنية تشمل ترشيدًا صناعيًا مرحليًا، واستعمال المخزون الإستراتيجي، وجدولة مرنة للأحمال عند الضرورة.

ختاماً، ما يبدو ظاهريًا بوصفها أزمة كهرباء هو في حقيقته اختلال أعمق في إدارة منظومة الطاقة الأولية. التاريخ، والمؤشرات، والتجارب المقارنة تثبت أن مصر لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب في تكامل السياسات، وتردّد في تفعيل أدوات التنفيذ والرقابة. الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.

*دكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي ونائب سابق في البرلمان المصري.

*هذا المقال يعبّر عن رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

نرشح لكم السلسلة الآتية..

كما نرشح لكم..

- تقارير وتغطيات حصرية لوحدة أبحاث الطاقة (هنا).

- التقرير ربع السنوي عن أسواق الغاز المسال العربية والعالمية (هنا)